トップキルト、中々の難物である。

まぁ素直にUL仕様の単機能トップキルトを作っていれば手順もまとめるのも簡単で、読者の皆様が再現するのも簡単だったであろう。

それを真ん中に首を通す穴を開けてポンチョで使えるようにしたり、顔を保護する機能を付与したりするからややこしくなっているのである。

妙な所でこだわりを出して事をややこしくするのは私の悪い癖だ。

今考えれば、シンプルなトップキルトで軽さを追求するのも十分価値のある選択肢であったように思う。

ただ、この妙なこだわりで上手く行ったり行かなかったりするのも私らしいし、ややこしいのも私のMYOGなんだろうと思う。

というわけで4日目!

6.上半身側を窓の取り付けの為にカットする。

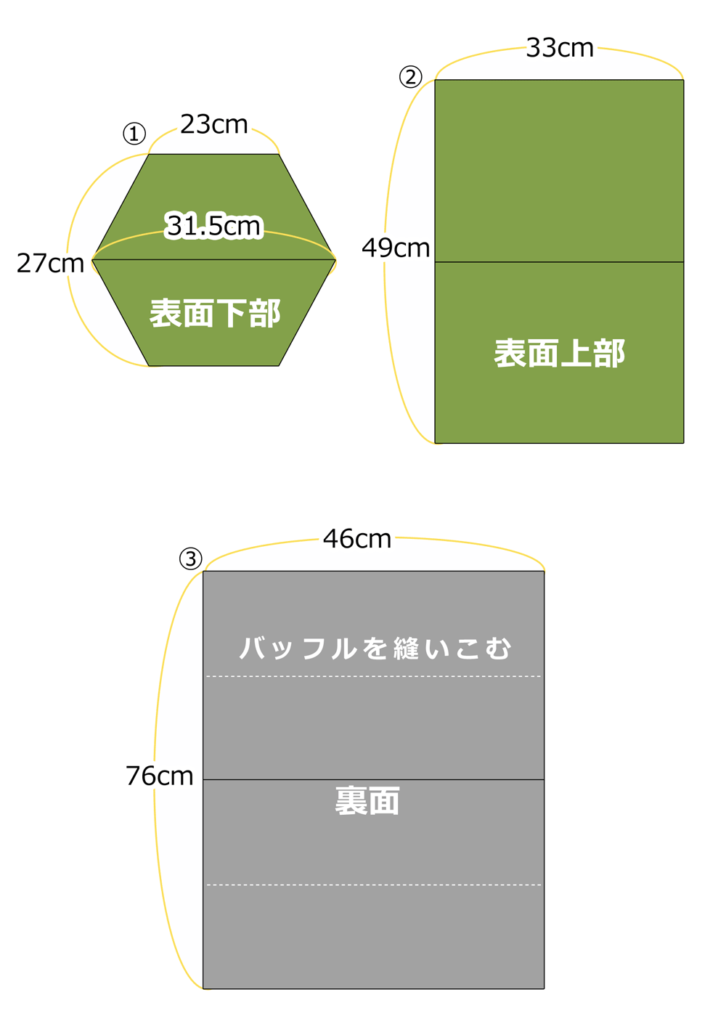

ここでまた設計図を見てみよう。

窓部分を作る。

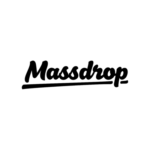

図で示した部分に鼻と口を出す窓を取り付ける。

この窓は寒冷時、頭を冷やさないように守りつつ呼吸を確保する為のものである。

まず、本体をカットする。

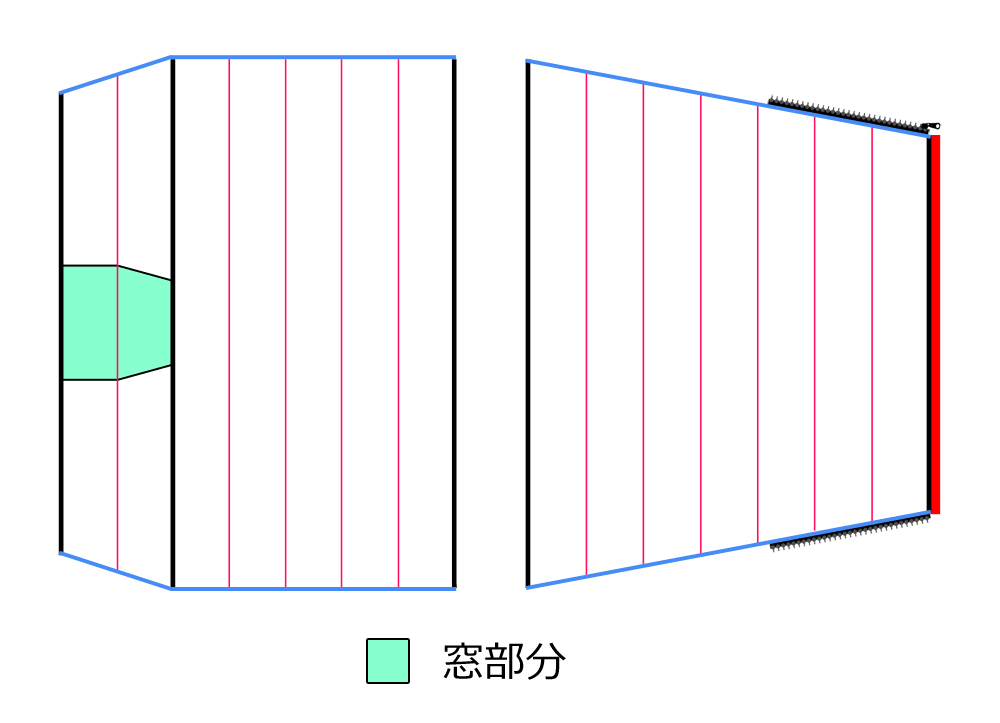

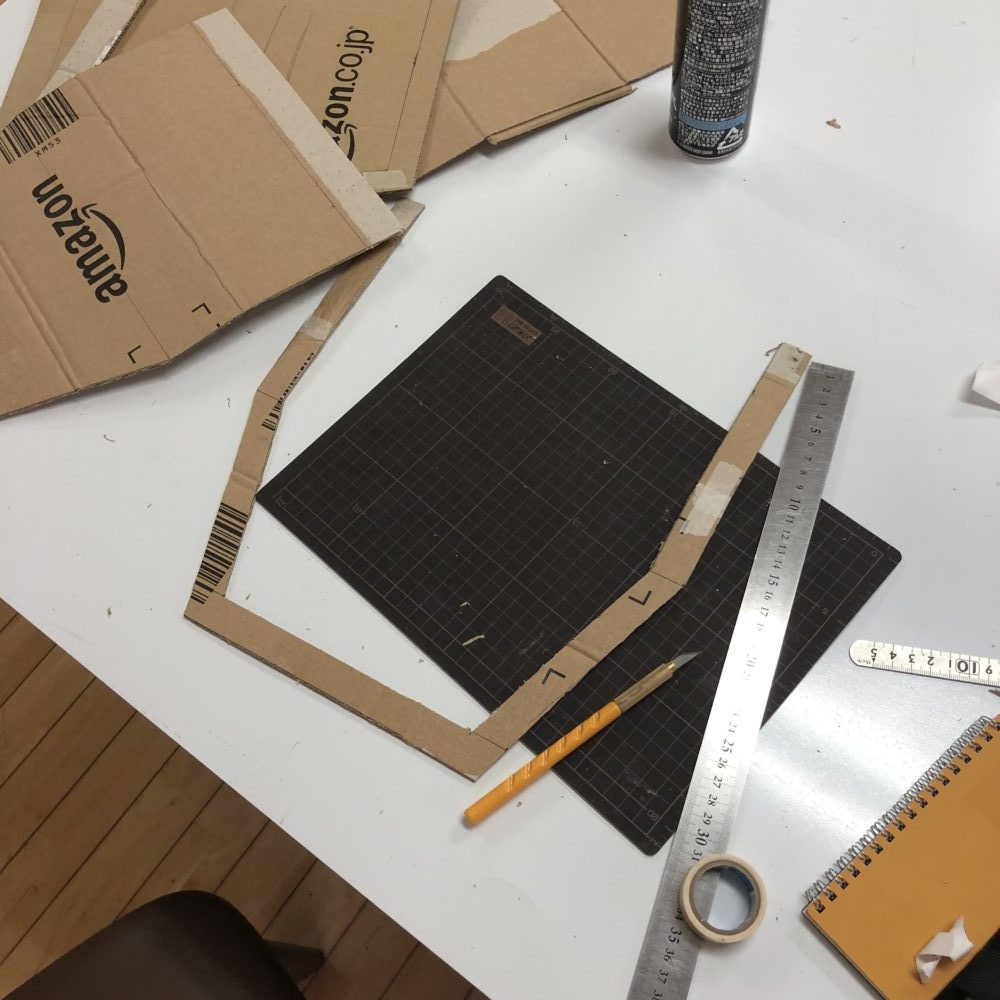

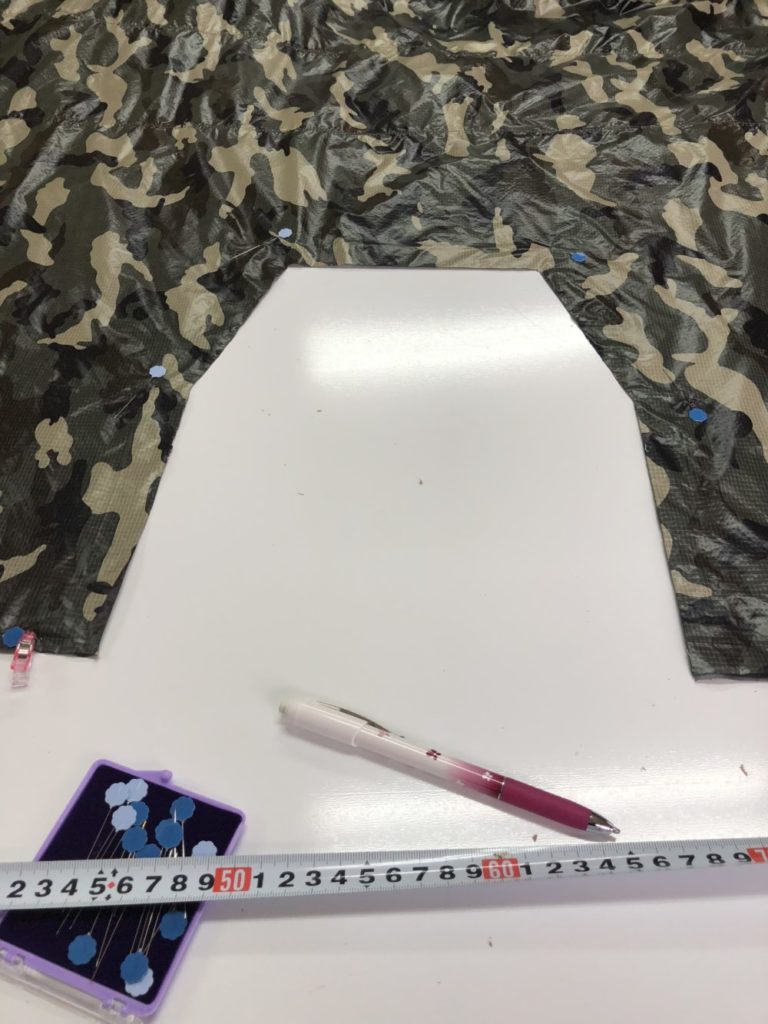

窓の部分をカットするための型紙を作るのだが、ここでもダンボールを用いた。

Amazonのダンボールは薄くて取り回しが良いので型紙にピッタリである。

安定のダンボール製型紙である。

次に2cm縫い代を取って本体から切り取る部分を抜いておく。

このような形にくり抜く。

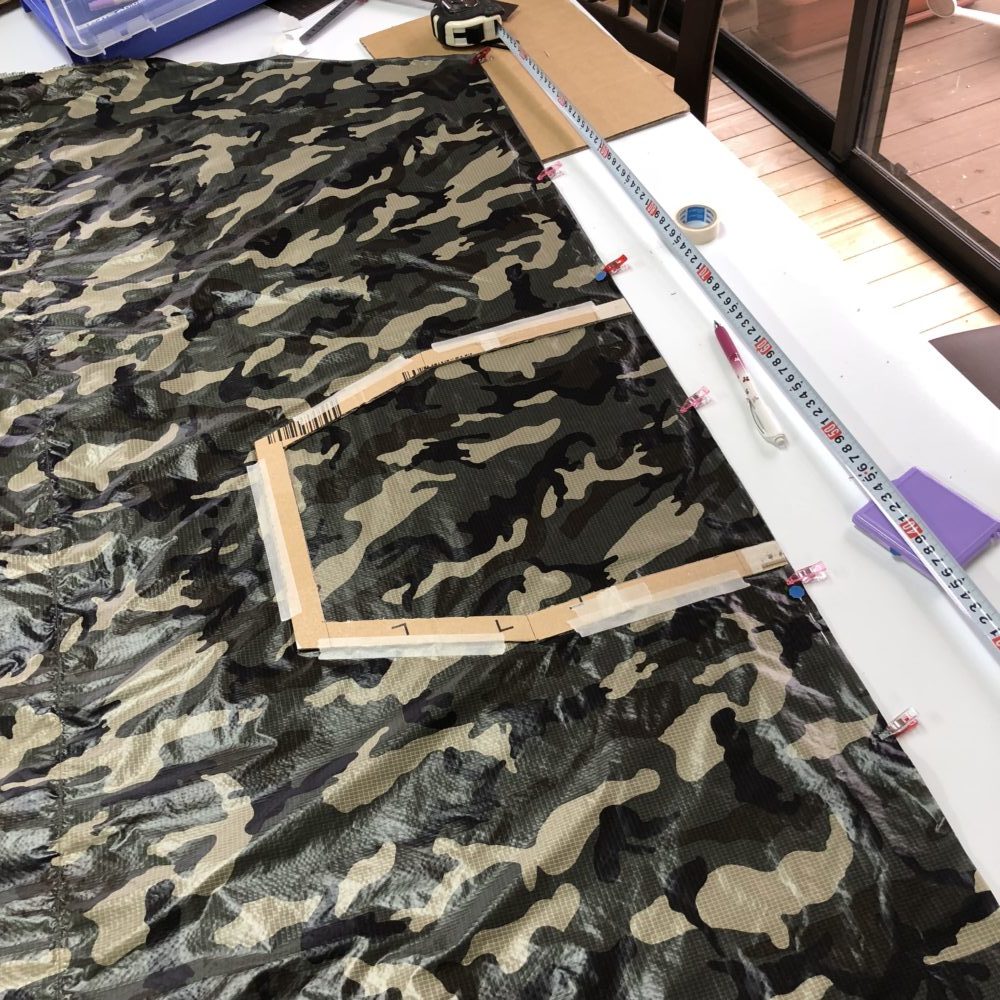

次に本体の生地を重ね、クリップで止め、切り抜く位置に作った型紙をマスキングテープを使って止める。

マスキングテープが大活躍!

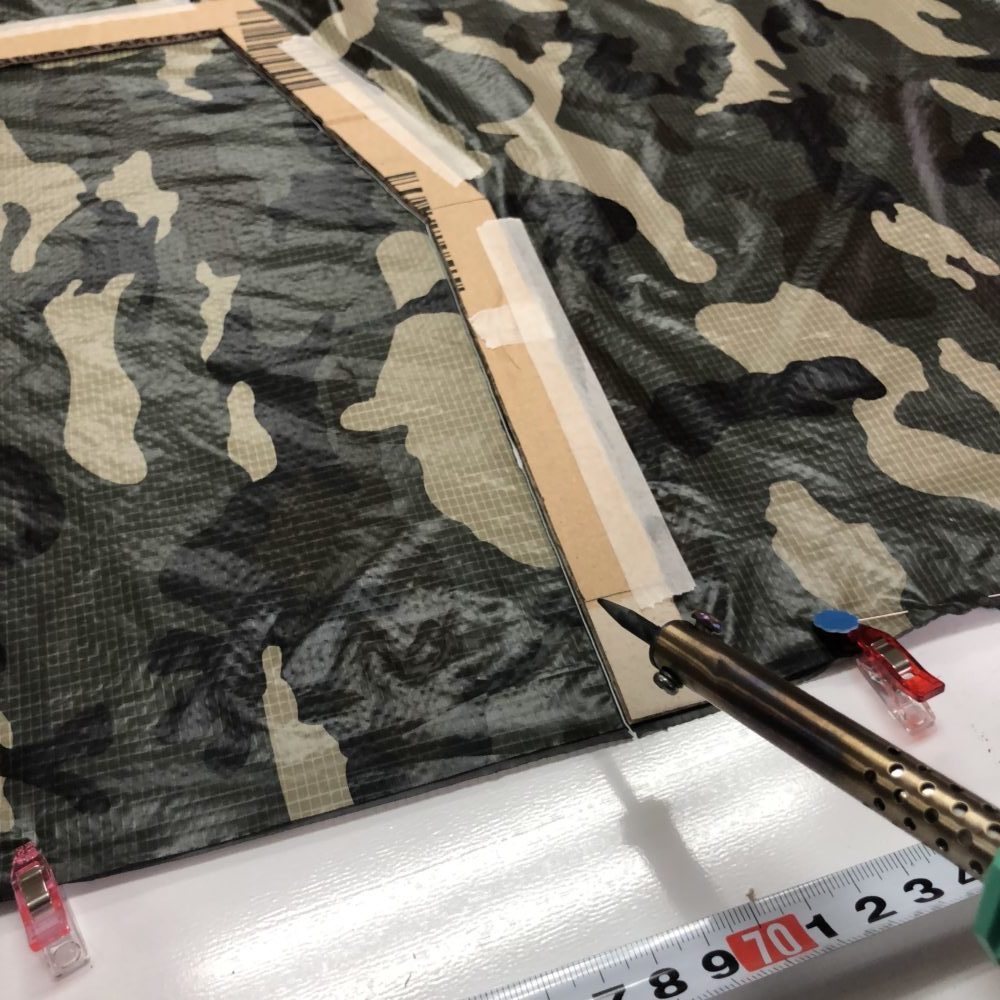

間違いがないか慎重に確認したあと、型紙にそって生地を切り出す。

確認はしっかりとしよう。

生地のカットに使うのは少し細目の半田ごてで十分である。

私が使っているはんだごてとこて台を紹介する。

またはんだごてを使うときはトタン板を使うと机を傷めなくていい。

ただし、トタン板はホームセンターで買った方が安い場合があるので注意!

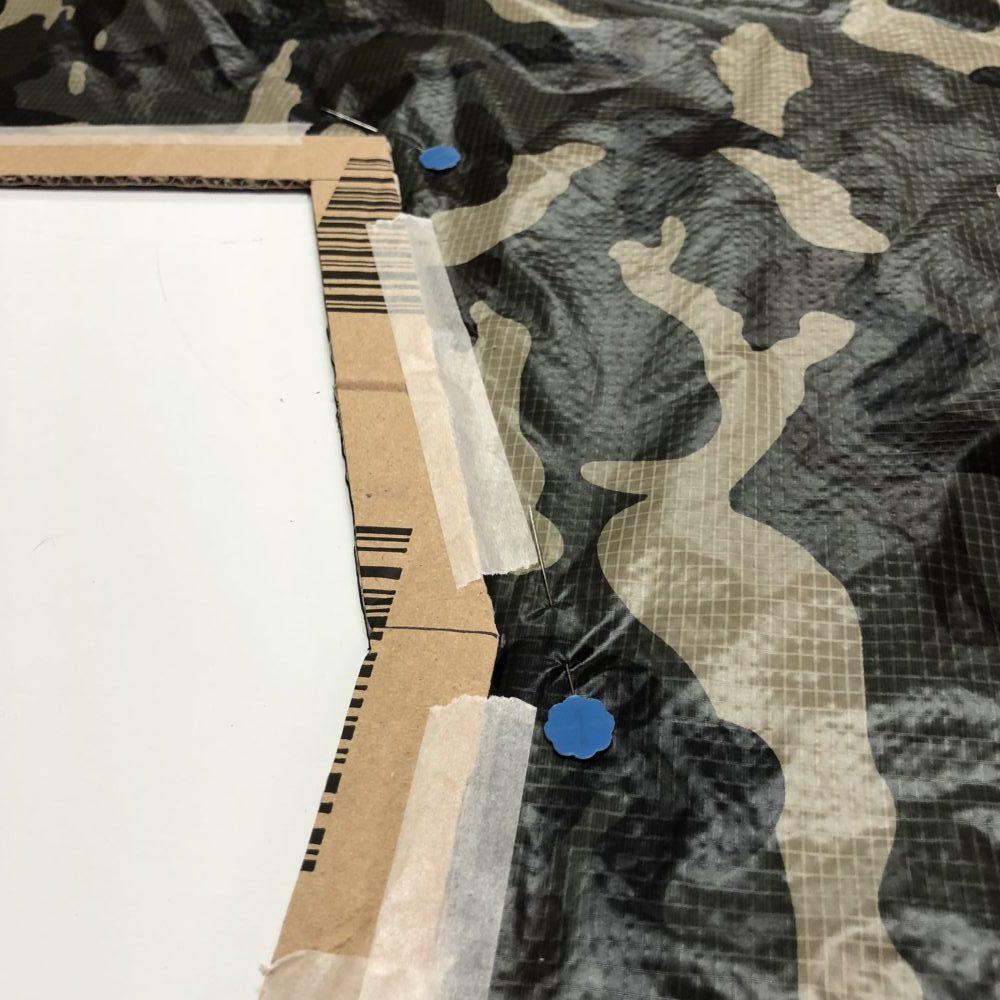

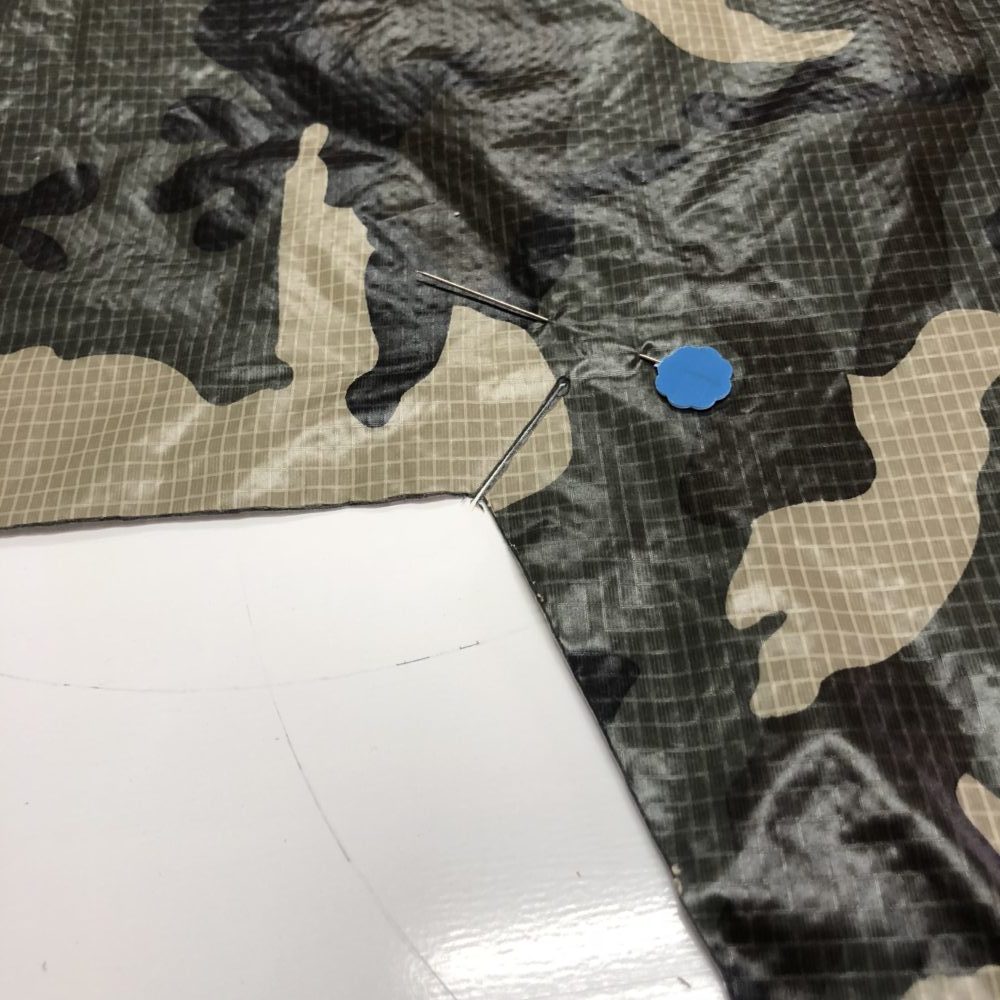

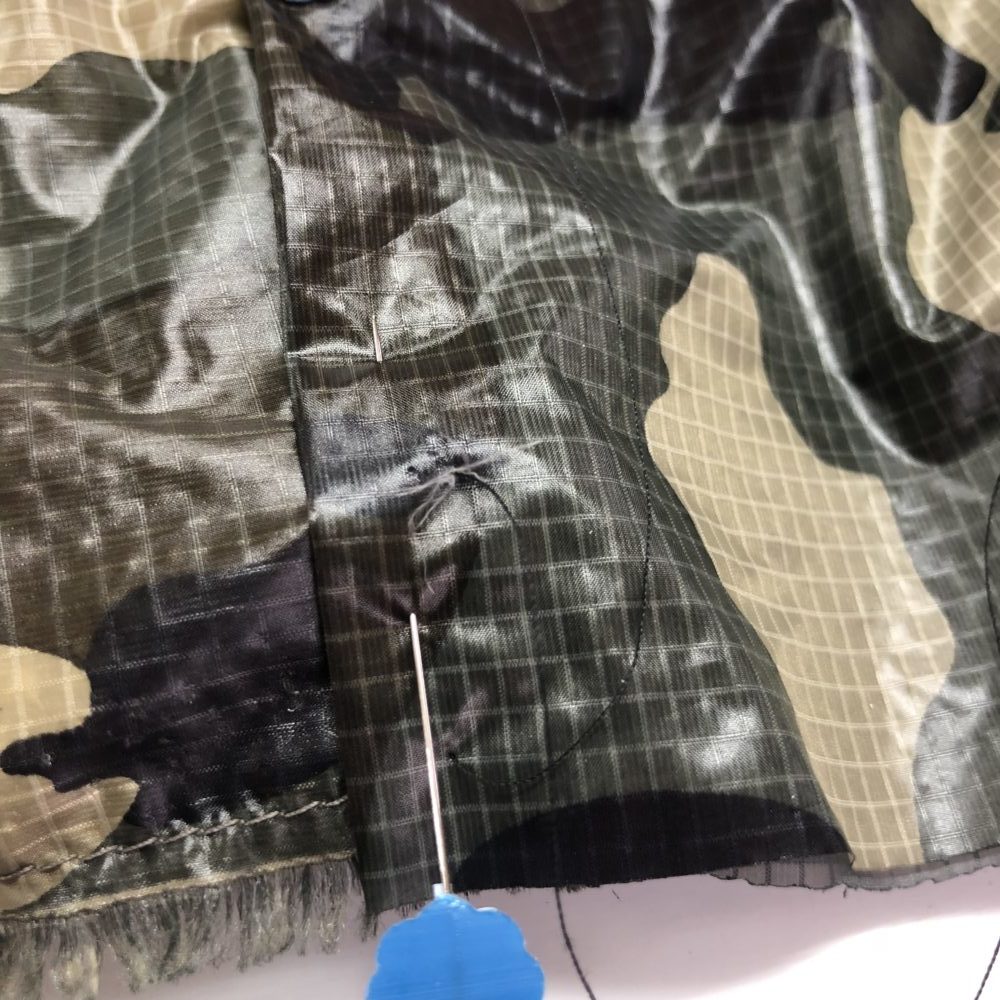

型紙を外す際に生地がずれないように角を目安にまち針を刺しておく。

まち針は細くて長い物がオススメ。

化繊の生地を重ねて、半田ごてで溶かし切った場合、殆どは生地同士がくっついているのだが、

力を加えると剥がれてしまうことが有る為、保険でこの様にする。

まち針で角を止めたら型紙を外す。

丁寧に取ろう。

切り取った部分は内側に織り込んで縫うのだが、その際このままでは角が綺麗に折れない。

そこで角となる部分に切れ込みを入れる。

この切れ込みを入れることで角が綺麗に折れるようになるのである。

これで本体生地の準備は完了だ。

次に窓の材料を作っていく。

7.窓になる部分とその裏で冷気の侵入を防ぐ部分を作る。

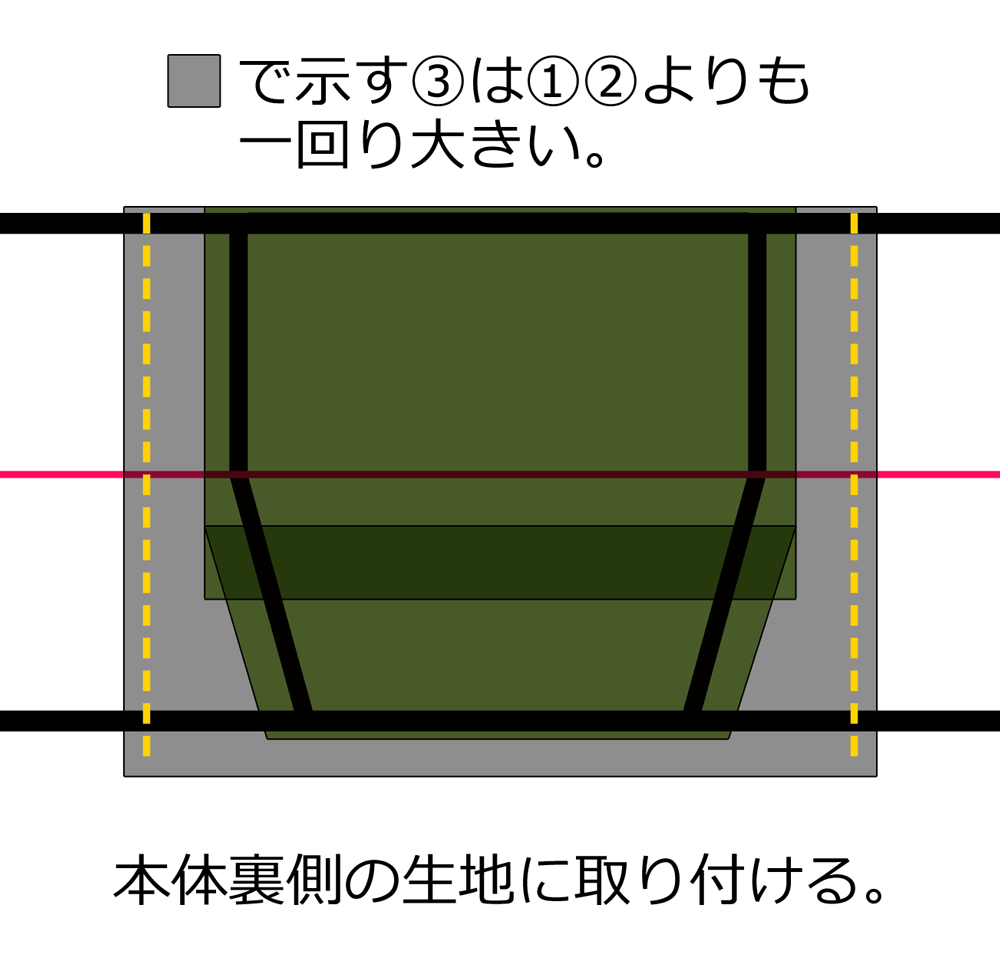

窓になる部分は3つのパーツから出来ている。

①、②が表側、③が裏側にあたる。

③の裏側に当たる部分はサイズが大きいので、バッフルで仕切りを入れる。

ダウンの偏り防止であるが、過剰だったかもしれない。

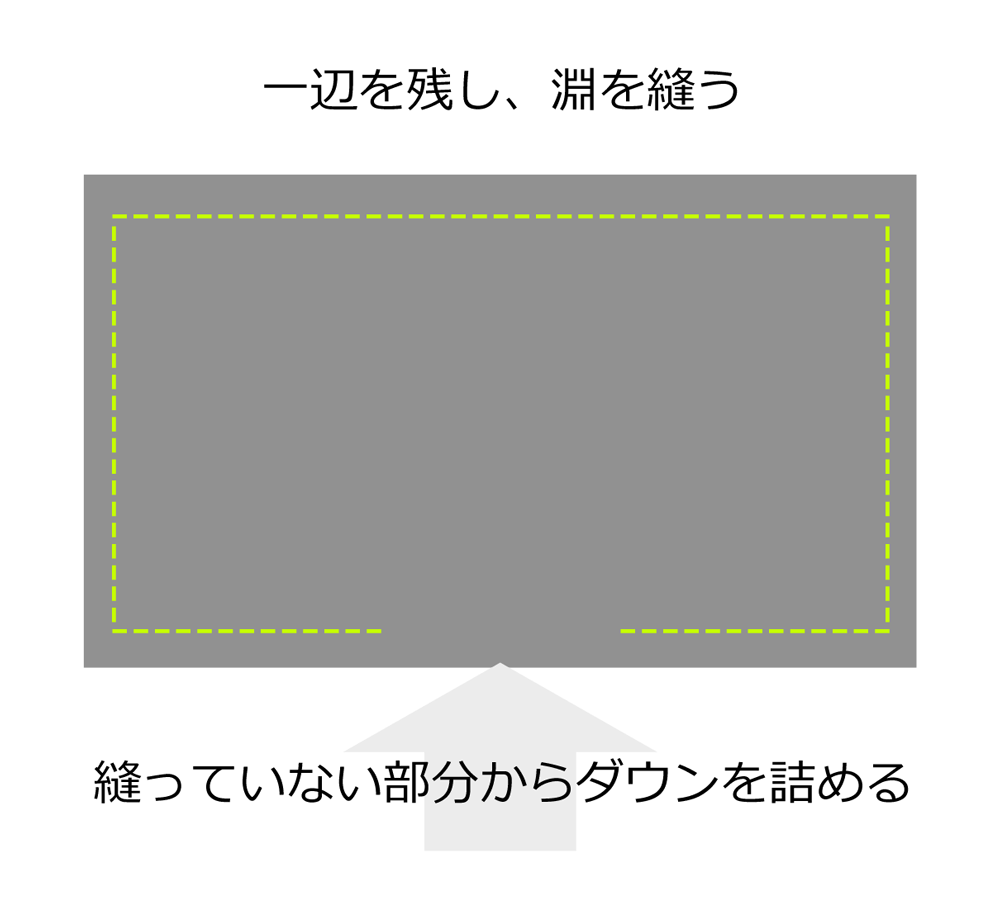

続いて、それぞれ一辺だけだけ残して淵を縫う

図では便宜上長辺を残しているが、短辺を残したほうがダウンを入れるのに都合が良い。

この際、①と②のパーツは淵が縫い込まれるので、合わせて縫うだけで良いが、③のパーツは淵が表に出るので、三つ折にして処理する。

ダウンを詰める前の窓パーツはこちら。

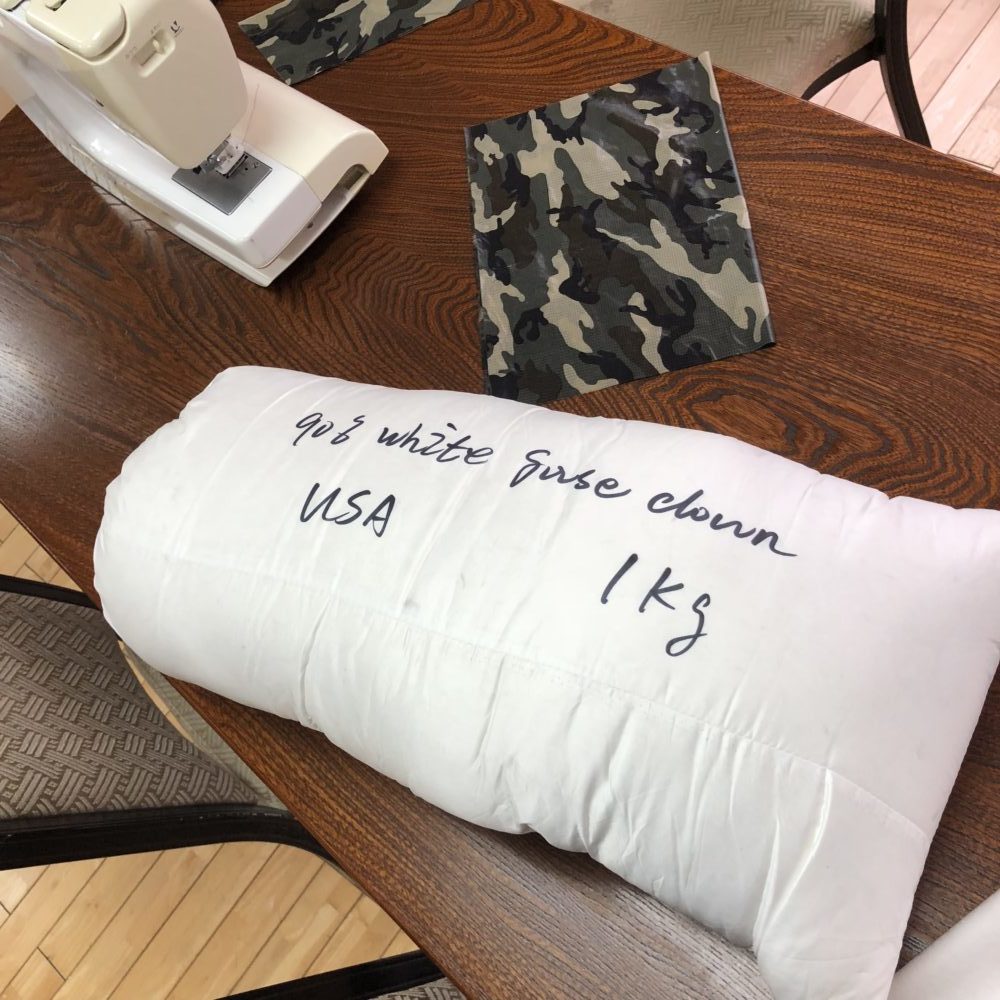

そして今回使うダウンはこちら。

1 kg 90/10 white goose down USA2000 Standard 800 fill power washed

1 kg 90/10 white goose down USA2000 Standard 800 fill power washed

AliExpressの中国産ダウンで800フィルパワーとのこと。

800フィルパワーが本当かどうかは置いといて、質は悪くないし、変な匂いもしない。

何より値段が激安(1kgで100USD!!H29年12月現在)であるので皆さんも使ってみて欲しい。

届くまでは「中国産のダウン」を怖いもの見たさで注文した部分が大きかったのだが、使ってみたら存外質がいい。

800fill有るかは解らないが、少なくとも一昔前の中国産の「安かろう悪かろう」のイメージとはかけ離れた、使えるダウンである。

もし読者の方で大金持ちがいらっしゃるなら、きちんとした所から買うのがよろしかろう。

ヤマボクは庶民の味方(低予算)なので、中国産ダウンを使うのだ。

こんな感じでパンパンに詰められ、ドーンと送られてくる。

ダウンが送られてきたら、まず大きめのビニール袋を買おう。

下手に口を開けてしまうと羽毛がそこら中に飛び散ってしまい、掃除がメチャクチャ大変になる。

私の場合は90リットルのゴミ袋の中で作業した。

ほんで、詰めよう。

撮影の都合上ビニール袋の外で詰めているが、できれば中で詰めよう。そこら中に羽毛が飛ぶぞ!

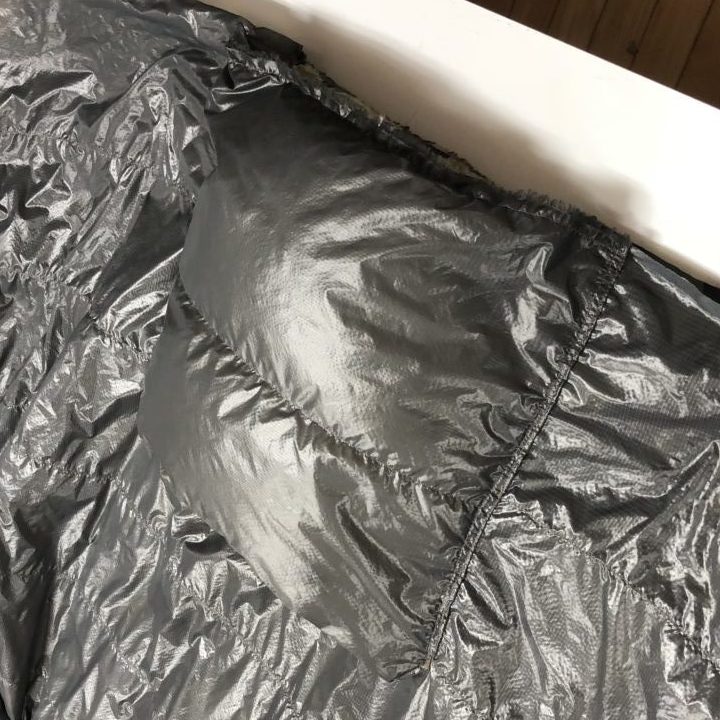

詰めた後はこちら

幾分ふっくらしている。

ここは適当で良いと判断して少しふっくらする程度に詰めておいた。

中々のロフト。これなら大丈夫だろう。

それでは本体に取り付けていこう。

8.窓になる部分を上半身側に縫い付ける。

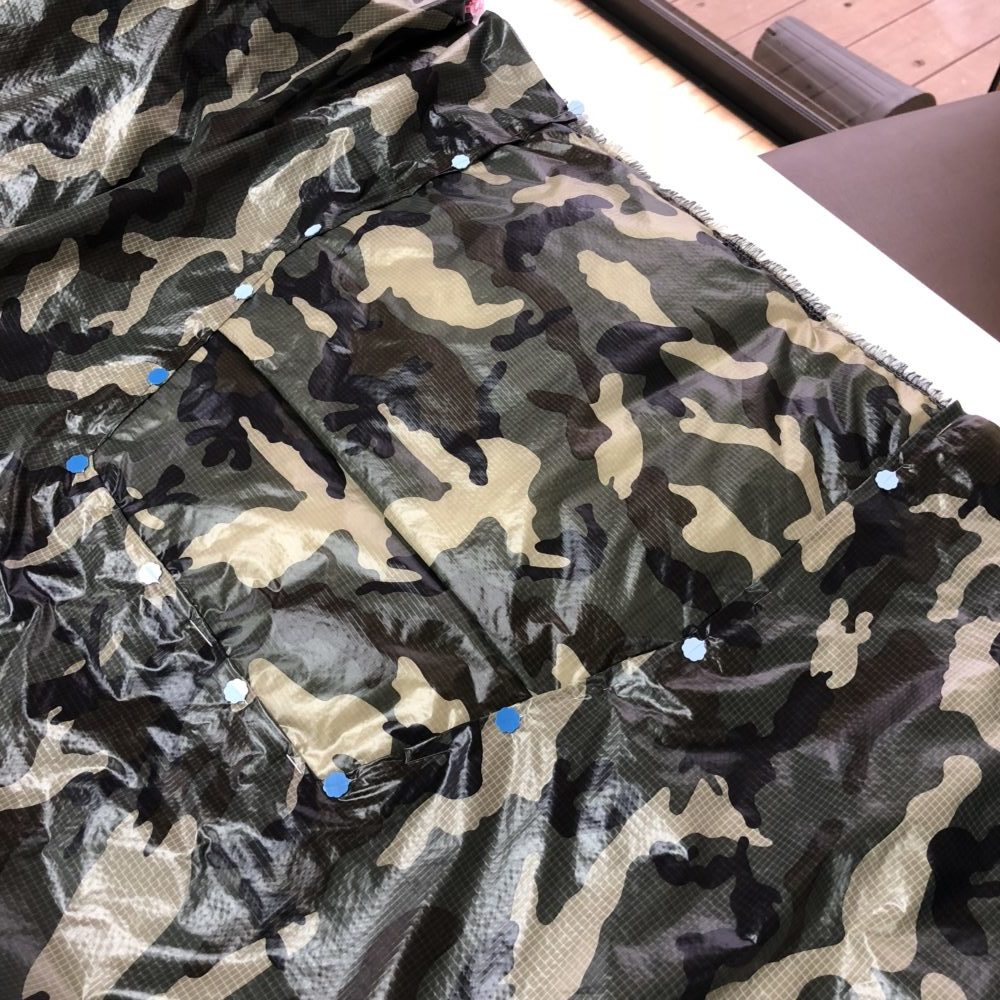

①と②の部品を本体に縫い付けるのだが、下側の本体生地を見えない状態で縫うので、それを考慮に入れてまち針で固定しよう。

まち針で本体生地表裏と①②の部品を取り付ける。 本体生地裏側がちゃんと取り付けられているかを確認しよう。

実際にまち針で仮止めが終わった画像はこちら。

まち針をケチってもしかたない。たくさん使って止めよう。

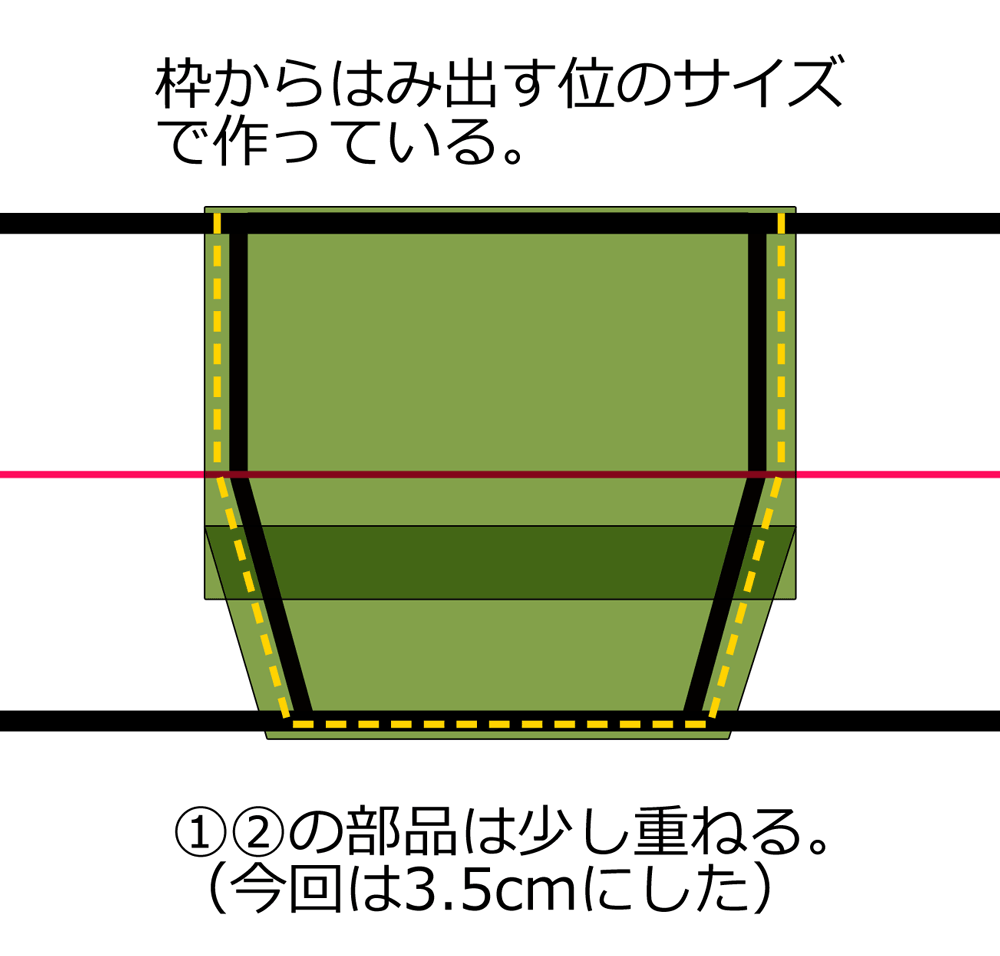

この時①と②の部品は少し重ねるようにして固定しよう。

黄色のラインを縫う。透過図はこんなかんじだ。

大事なことなので何度も書いてしまうが、本体裏側の生地(見えない方の本体生地)がキチンと縫えるように慎重に仮止めの位置を確認しよう。

仮止めさえしっかりしていれば縫うのは難しくない。

9.残りのバッフルを裏面だけに縫い付ける。

①②部品を取り付けたら残りのバッフルの裏側だけを縫う。

いつものマスキングテープでギリギリ縫いだ。

焦って表側まで付けてしまっては次の作業ができなくなる。

この段階では裏側だけ。忘れずに。

10.裏面の冷気の侵入を防ぐ部分をバッフル部分をよけながら縫い付ける。

①②を本体に縫い付けた事で①②の淵はロフトが失われている。

そのため、③は①②よりも一回り大きく作り、ロフトを補わなければならない。

難解だが、この方法が最もシンプルである。

その為には本体裏側の生地に③を縫い付ける必要がある。

まずは位置を決めて仮止めする。

あれ・・・なんかふくらんでない?・・・・・。

本体裏地に縫い付ける再は、9の工程で付けたバッフルを縫い潰さないように避けなければならない。

バッフルギリギリまで縫って、一旦止め、バッフルを折り返してまた縫う。

自ずと見えない状態で縫うことになるので、最初の位置決めが最も重要となる。

位置決めさえきちんとできれば後は浮かび上がる淵のラインを頼りに縫うだけである。

押さえつけるとうっすら端が見える。これを頼りに縫い進んでいく。

バッフルの間を縫いつけて、一旦切って、またバッフルの間を縫い付けるという作業だ。

地味だが難しくはない。ひたすらコツコツ丁寧に縫うだけである。

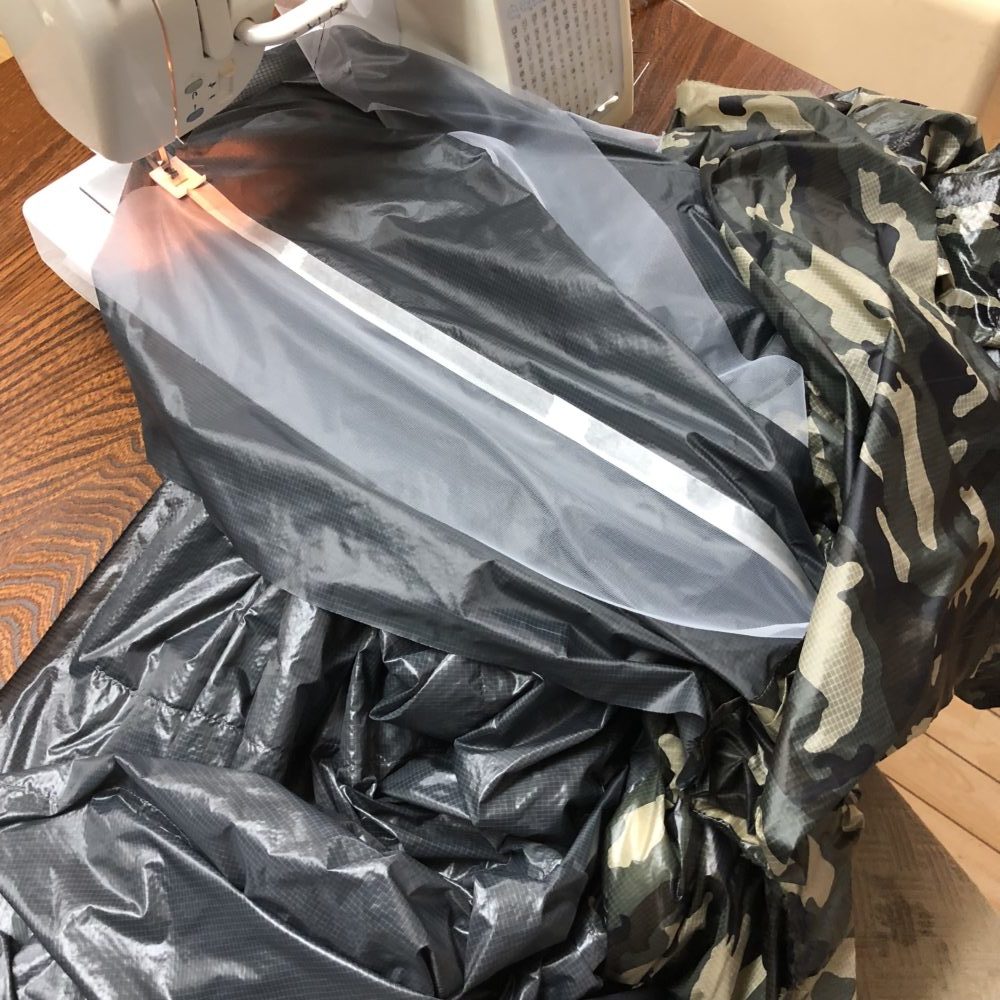

11.バッフルを表地に縫い付ける。

③の部品を付けたら今度は本体表地にバッフルを縫い付ける。

さぁここでもおなじみのマスキングテープで・・・・・・・・・は出来ない。

込み入り過ぎているのでマスキングテープを張ることが出来ないのである。

じゃぁまち針で仮止め・・・・・・・・も出来ない。

これもまた込み入り過ぎのため仮止めが出来ないのである。

これには困った。仮止め出来なければどうやって縫えばいいのか。

悩んだ末に行き着いたのは・・・。

そう、手である。

このグチャグチャした所を縫うには己の手で抑えるしか無いのである。

ここまで嫌というほどバッフルを縫い続けてきた私の手。

当然スキルも向上し、フリーハンドで真っ直ぐ縫える様に・・・・・はなってない。そんなに甘くはない。

めっちゃ歪んだ。んーっ!!

まぁマスキングテープやまち針では不可能だったので仕方ないのだが、最後に頼れるのは己の手、これは一つ勉強になった。

取り付けた後に表から見た写真はこちら。

切込みを入れて慎重に仮止めしたので綺麗に縫えている。

裏からはこちら。

これパンッパンやないか!!何でこんなに膨らんだんや!!

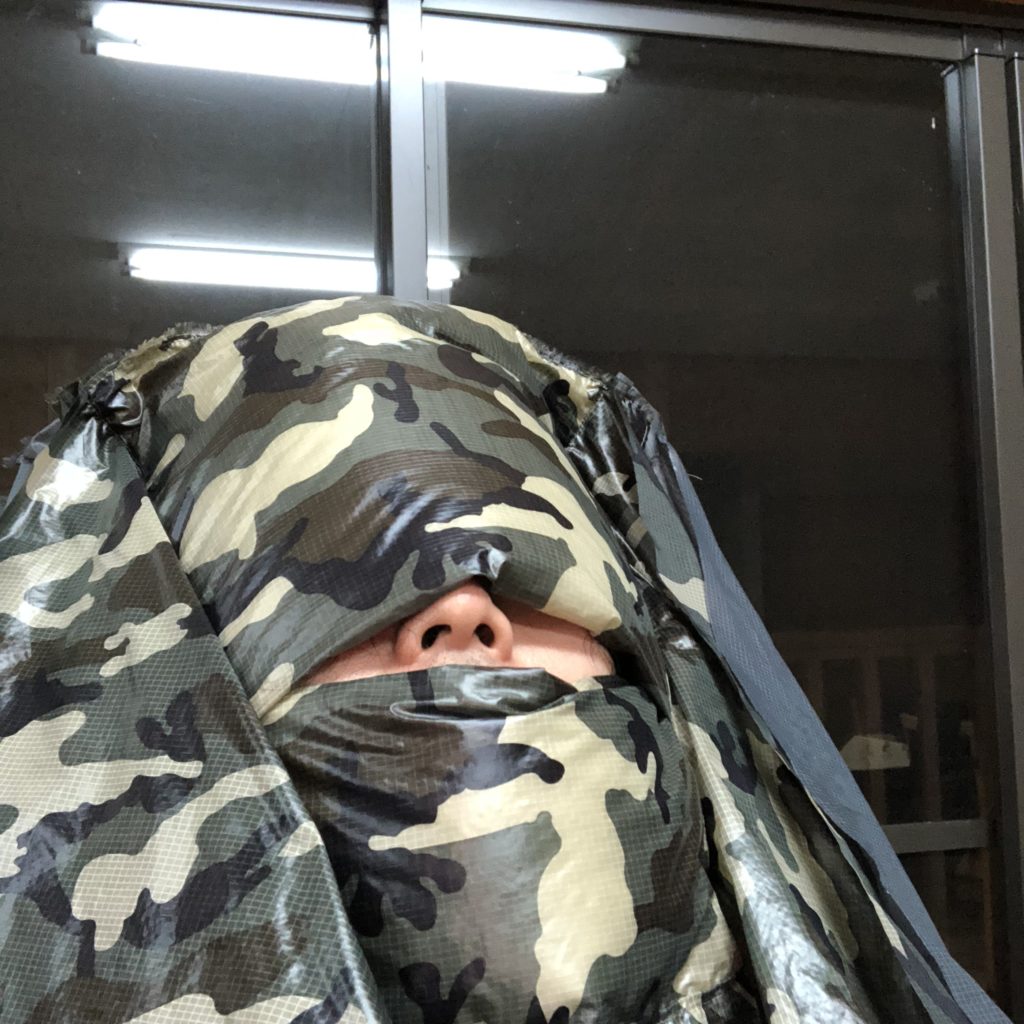

ちなみにどうやって使うかというと。

こうだ。

寒過ぎて顔を出せない日はこうやって被るのだ!!温かいぞ!

ひとまずこれで難所は終わった。

次はいよいよ最終日、ダウンを詰める工程だ!!

この回、解りやすくまとめるのに時間がかかって更新が遅くなり申し訳ない。

余計な機能を入れたがるからこうなる。

でもやってみてかなりのノウハウを得られたので、それもまた良しだ。

今日はここまで!!

ではまた!